3 Prozent Staatsdefizit und 2 Prozent Inflation: In der Eurozone gelten die beiden Marken als sakrosankt. Obwohl sie nicht mehr zeitgemäss sind. Zudem suggerieren solche starren Zielwerte, die Wirtschaft lasse sich wie aus einem Cockpit heraus steuern. Die Schweiz dagegen setzt auf flexible Planungsgrössen.

Die Zahl hat schon fast etwas Magisches: Ein Staatsdefizit von unter 3 Prozent. Erreicht ein Land dieses Ziel, dann ist der Haushalt im grünen Bereich. So lautet eine verbreitete Ansicht und so ist es auch im EU-Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992 festgehalten. Doch wieso genau 3 Prozent? Wer nun mit einer Antwort zögert, tut dies aus gutem Grund:

Denn diese 3-Prozent-Marke basiert primär auf zufälligen Konstellationen. Ihre Entstehung ist eng verknüpft mit dem wirtschaftlichen Umfeld in den frühen Neunzigerjahren – das sich stark von der heutigen Lage unterscheidet.

Der europäische Schuldenstand lag damals gerade bei etwa 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Und bei der Ausarbeitung des Maastricht-Vertrags berief man sich auf die (durchaus sinnvolle) ökonomische Logik, dass die Verschuldung eines Staates nur dann nachhaltig tragbar ist, wenn der Schuldenstand auf längere Frist nicht schneller wächst als das BIP. Diesen Zusammenhang hatte zum Beispiel der amerikanische Ökonom Evsey D. Domar bereits im Jahre 1944 theoretisch dargestellt.

Was darauf aber folgte, war eine äusserst simple Milchbüchleinrechnung – welche sich dafür umso besser in den Köpfen festsetzte. Man fragte sich nämlich, wie hoch das laufende Staatsdefizit maximal sein dürfe, damit die Schuldenquote konstant bei 60 Prozent des BIP verbleibt. In ihrer (optimistischen) Kalkulation verwendeten die Politiker ein reales BIP-Wachstum von 3 Prozent sowie eine Inflationsrate von 2 Prozent. Und das erfreuliche Ergebnis lautete: Bei einem nominalen Wachstum von 5 Prozent kann das staatliche Defizit 3 Prozent erreichen (womit das maximal zulässige Verhältnis von 60 Prozent zum nominalen Wachstum eingehalten ist).

Damit war ein neues fiskalpolitisches Credo geboren: Ein verantwortungsvoller Finanzminister darf mit einem jährlichen Defizit von 3 Prozent kalkulieren.

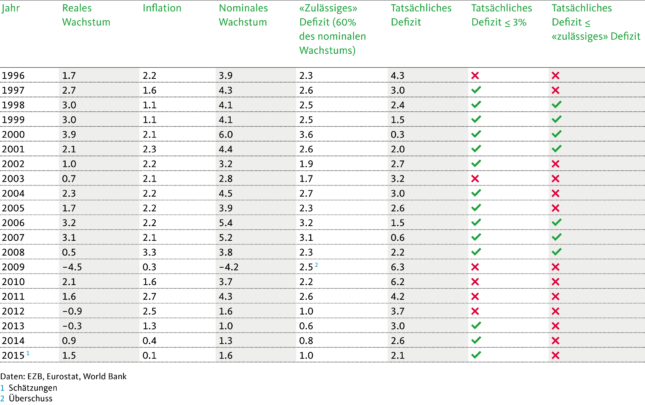

Während die Zahl von 3 Prozent fortan im Rampenlicht stand, gerieten die Prämissen der Berechnung schnell in Vergessenheit. Das zeigt auch eine Analyse der Fehlbeträge in der Eurozone über die letzten 20 Jahre: Zwar ist das Defizit immerhin in 14 Jahren tiefer als bei 3 Prozent ausgefallen. Auf den ersten Blick kein schlechter Leistungsausweis für die Kassenwarte; vier der sechs Überschreitungen erfolgten in der Finanzkrise zwischen 2009 und 2012. Doch wenn wir uns an die ursprüngliche Bedingung zurückbesinnen, wonach das Defizit nicht mehr als 60 Prozent des nominalen BIP-Wachstums erreichen darf, dann erscheint die fiskalpolitische Disziplin in deutlich weniger positivem Licht. So gerechnet nämlich sinkt die Zahl der Jahre, in denen das Defizitziel erreicht wurde, auf nur noch sieben (siehe rechte Kolonne in der Tabelle).

Kein Wunder, denn die 1992 getroffenen Annahmen zum BIP-Wachstum sowie zur Inflation liegen immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Exemplarisch dafür steht das Jahr 2015: Das reale BIP-Wachstum erreicht voraussichtlich 1,5 Prozent, die Inflation 0,1 Prozent. Das Defizit von 2,1 Prozent ist zwar unter der 3-Prozent-Grenze. Doch gemäss der Maastrichter Arithmetik von 1992 dürfte das Defizit lediglich 1,0 Prozent erreichen, damit es im Verhältnis zum nominalen BIP-Wachstum nicht über die Marke von 60 Prozent steigt (siehe Spalte «zulässiges Defizit» in der Tabelle: 1,6 Prozent multipliziert mit dem Faktor 0,6 ergibt gerundet 1,0 Prozent).

Symbolik rund um die 3 Prozent-Marke

Wenn aber ein nominales BIP-Wachstum von 5 Prozent für die Zukunft eine zunehmend illusorische Annahme darstellt, so müsste man eigentlich auch die daraus abgeleitete Defizitgrenze von 3 Prozent über Bord werfen. Die Realität jedoch sieht anders aus: Die politische Symbolkraft der Zahl ist ungebrochen – bis hin zur gegenwärtigen Absicht der Regierung Italiens, das Defizit in Richtung 3 Prozent zu erhöhen, welche noch als «akzeptabel» gelten.

Nehmen wir deshalb die Defizit-Marke von 3 Prozent als «unverrückbar» an und verändern im Maastricht-Modell stattdessen die übrigen Kriterien. In einem solchen «Maastricht 2.0» gehen wir wieder von der aktuellen Schuldenquote aus, welche inskünftig konstant bleiben soll (um die Rechnung zu vereinfachen, verwenden wir eine Quote von 100 Prozent des BIP; die effektive Zahl liegt mit 94 Prozent etwas tiefer). Dabei gilt: Je höher ein gegebener Schuldenstand ist, desto geringer wird das erforderliche Wachstum, um diese Verschuldung stabil zu halten. In unserem Modell «Maastricht 2.0» benötigt es folglich nur noch ein nominales Wachstum von 3 Prozent, damit die Schuldenquote bei 100 Prozent verbleibt – die populäre Defizitgrenze von 3 Prozent wollen wir wie erwähnt nicht antasten.

Setzen wir nun die bereits im Jahr 1992 verwendete Inflationsrate von 2 Prozent in diese neue Rechnung ein, so genügt ein reales Wachstum von 1 Prozent, um den Schuldenstand stabil zu halten (1 Prozent entspricht in etwa dem aktuellen Potenzialwachstum der Eurozone). In diesem Modell braucht es folglich nur eine leicht veränderte Kalibrierung, damit die Finanzminister weiterhin legitimiert sind, an der eingespielten Marke von 3 Prozent festzuhalten. Überdies kann die Politik die fiskalpolitische Verantwortung bequem an die Europäische Zentralbank (EZB) delegieren, welche sich ja dazu verpflichtet hat, das proklamierte Inflationsziel von 2 Prozent auch tatsächlich zu erreichen – und zwar mit sämtlichen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, wie Präsident Mario Draghi regelmässig betont.

Die verwendete Annahme von 2 Prozent für die Inflation erweckt den Anschein von Kontinuität, schliesslich war sie schon in der Maastrichter Kalkulation von 1992 verwendet worden.

Der Eindruck ist allerdings falsch, denn in Wirklichkeit hat sich das inflationäre Umfeld seither radikal geändert. Anfang der Neunzigerjahre lag die Teuerung in der Eurozone bei rund 4 Prozent. Die Aufgabe der Geldpolitik lag also darin, zu «bremsen». Und falls die Notenbank dabei zu wenig resolut vorging, war dies für die Maastricht-Arithmetik nicht besonders gravierend: Schliesslich genügte bei 4 Prozent Teuerung bereits ein reales Wachstum von 1 Prozent, um die 5-Prozent-Vorgabe zu erreichen. Überdies lautete damals eine beliebte Hypothese, dass mit einer grösseren Staatsverschuldung tendenziell auch die Inflation ansteigen würde, womit sich die nominale Wachstumsrate ebenfalls erhöht hätte. Diese Erwartung hat sich indes nicht erfüllt: Auch in Ländern mit einer hohen Schuldenquote wie in Italien ist die Inflation stark gefallen.

Der Fall Japan

Besonders wenn das reale Wachstum tief ist, könnte eine starke Inflation dazu beitragen, die nominale Wachstumsrate in die Höhe zu treiben und damit den fiskalpolitischen Spielraum der Staaten zu vergrössern. Deshalb mehren sich die Stimmen, die eine Erhöhung des Inflationsziels auf 4 Prozent verlangen. Doch wie schon bei der Einführung der ursprünglichen Maastricht-Kriterien von 1992 stellt sich erneut die Grundsatzfrage: Welchen Nutzen haben solche fixen Zielwerte, wenn sie nicht mit der ökonomischen Realität übereinstimmen? Stattdessen suggerieren sie eine nicht vorhandene Planbarkeit, welche lediglich von den strukturellen Problemen einer Wirtschaft ablenken.

Auch die japanische Notenbank beharrt weiter auf einem Inflationsziel von 2 Prozent, obwohl die effektive Teuerung seit mittlerweile über 20 Jahren massiv tiefer ausfällt.

Dazu ein kleiner Exkurs, wie sich die Maastricht-Kalkulation aktuell für Japan präsentiert – gewissermassen als «Maastricht 3.0»: 2015 erzielte der japanische Staat ein laufendes Defizit von 6,8 Prozent. Bei einem Schuldenstand von 240 Prozent des BIP bedeutet dies, dass das nominale Wachstum 2,8 Prozent betragen sollte, um die Schuldenquote konstant zu halten (6,8 Prozent geteilt durch den Faktor 2,4). Doch bei einem realen Wachstum von 0,6 Prozent sowie einer Teuerung von 0,7 Prozent hat Japan diese Hürde verfehlt. Knapp gereicht hätte es dagegen, wenn die Notenbank ihr Inflationsziel eingehalten hätte…

Für eine pragmatische Handhabung

Welches Fazit folgt nun daraus? Zwar sind klare prozentuale Zielvorgaben eingängig und populär. Doch sie können einen erheblichen Schaden anrichten, aus mehreren Gründen:

Erstens besteht das Risiko, dass das angestrebte Ziel über eine längere Zeitdauer nicht erreicht wird. Damit aber setzen die involvierten Institutionen ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Dies gilt zurzeit besonders für die EZB, wenn die Teuerung in der Eurozone trotz extrem expansiver Geldpolitik nicht wie versprochen anzieht.

Zweitens führen solche fixen Prozentziele zu gefährlichen Automatismen: EZB-Präsident Draghi kann sich darauf berufen, dass er mit der gegenwärtigen Geldpolitik lediglich seinem vorgegebenen Auftrag nachkommt – ungeachtet der möglichen Risiken, die daraus entstehen. Die Finanzminister der Euroländer wiederum können bei ihrer Budgetplanung eine Inflation von 2 Prozent als «gegeben» einkalkulieren. Erweist sich ihre Projektierung später als falsch, liegt die Verantwortung ebenfalls nicht bei ihnen.

Drittens erwecken diese starren Zielwerte den Eindruck, die wirtschaftliche Entwicklung lasse sich wie aus einem Cockpit per Knopfdruck steuern. Auch die Wachstumszahlen in den chinesischen Fünfjahresplänen basieren auf diesem Irrglauben. Stattdessen sollte die Wirtschaftspolitik den Fokus auf die strukturellen Verbesserungen legen. Das schliesst keineswegs den Einsatz von Navigationsinstrumenten in der Fiskal- oder Geldpolitik aus – sofern diese genügend flexibel auf den (oftmals überraschenden) wirtschaftlichen Wandel reagieren. Ein gutes Beispiel ist die Schuldenbremse in der Schweiz: Diese richtet sich nach einem so genannten Konjunkturfaktor, welcher sich laufend anpasst und überdies auch modifiziert werden kann. Bewusst enthält dieser Faktor zudem keine nominalen Grössen, weil Inflationsprognosen als zu wenig zuverlässig eingestuft werden. Ebenso verfolgt die Schweizerische Nationalbank kein explizites Inflationsziel wie die EZB, sondern strebt lediglich nach Preisstabilität, welche auch eine Teuerung von unter 2 Prozent zulässt.

Gewiss, solche pragmatischen Methoden wirken weniger spektakulär. Dafür erzielen sie robuste Resultate, selbst wenn sich das Umfeld anders als erwartet entwickelt. In der Schweiz betrug die durchschnittliche Jahresteuerung in der letzten Dekade gerade mal 0,1 Prozent. Trotzdem ist die staatliche Schuldenquote von 43 auf 34 Prozent gesunken – ganz ohne Maastrichter Zahlenmagie.

Dieser Beitrag ist ursprünglich auf der Plattform oekonomenstimme.org erschienen.

Diese hochtrabenden, aus naiver Selbstüberschätzung geborenen Zielvorgaben der politischen Eliten kennen wir auch aus andern Gebieten (z.b. Klimapolitik). Im gegenwärtigen Zustand der Weltwirtschaft wirken solche Vorgaben besonders lächerlich. Viele Ökonomen und Politiker scheinen noch nicht verstanden zu haben, dass das Ende eines grossen globalen Kreditzyklus mit den aufgehäuften,gigantischen schuldengebirgen unweigerlich in eine ebensolche Bilanzkrise mit deflationärer Rezession mündet. Aber der eigentliche Sündenfall ist nicht das krampfhafte Festhalten an irgendwelchen unrealistischen Zielvorgaben, sondern das verantwortungslose auftürmen weiter Schuldenberge auf kosten kommender Generationen.