Da noi ha preso piede negli ultimi anni il fast fashion. Le collezioni cambiano di continuo e i prezzi sono allettanti. Compriamo sempre più vestiti. Le nostre decisioni di acquisto hanno un impatto negativo sull’ambiente. Il consumo di abbigliamento genera ad es. più emissioni di CO2 del trasporto aereo e marittimo globali insieme.

Si stima che il settore della moda sia responsabile del 10% delle emissioni globali di CO2. Quando acquistiamo un nuovo paio di jeans, saranno pochi di noi a provare vergogna che solo la loro produzione richieda 7500 litri di acqua, che le acque reflue vengano inquinate con sostanze chimiche e che siano elevate le emissioni di CO2 prodotte. Al momento dell’acquisto ha il sopravvento l’emozione. In fin dei conti, l’abbigliamento è qualcosa di bello. Dona colore alla nostra vita quotidiana e conferisce una certa identità. Ognuno deve inevitabilmente confrontarsi con l’interrogativo di cosa indossare al mattino.

Abbiamo bisogno di vestiti, non ci piove. Ma la maggior parte di noi ha probabilmente troppi vestiti nel guardaroba. Stando al WWF, i cittadini medi svizzeri hanno 118 capi di abbigliamento nell’armadio e ogni anno ne acquistano 60 nuovi. Non indossano neanche una volta o indossano al massimo quattro volte il 40% degli abiti. Perché abbiamo tutti questi vestiti?

Il trend del fast fashion

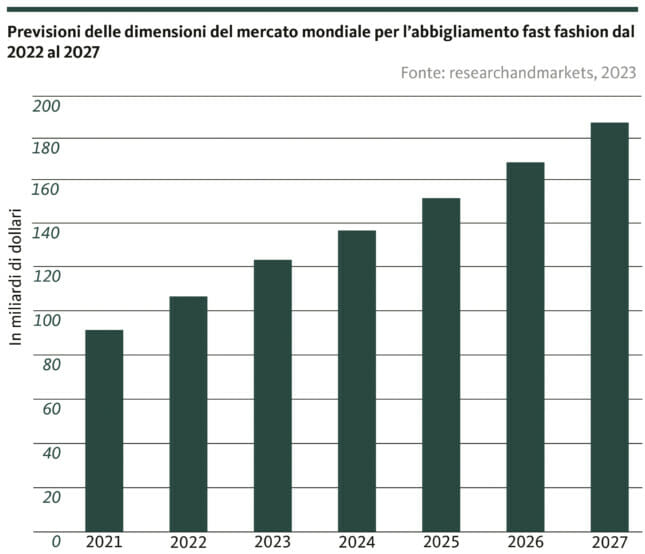

Negli ultimi due decenni, il modello di business del fast fashion ha sicuramente contribuito a farci acquistare sempre più spesso abiti: la disponibilità rapida, l’enorme scelta e i prezzi bassi ci spingono continuamente a comprare più di quanto inizialmente previsto. Le collezioni di abbigliamento non cambiano quattro volte l’anno, come le stagioni, ma nel giro di poche settimane. Sui social media, gli influencer diffondono le ultime tendenze della moda e premono affinché i consumatori sfoggino sempre le ultime novità. Nonostante i prezzi bassi, i marchi fast fashion mietono un grande successo. Realizzano fatturati elevati inducendo i consumatori sensibili ai prezzi ad acquistare capi sempre più economici e facendo leva sul loro bisogno di tenere il passo con le tendenze della moda.

Negli ultimi tempi, il modello di business del fast-fashion è stato persino portato ulteriormente all’estremo. Si parla di cosiddette aziende ultra fast fashion, come ad esempio le società cinesi Temu e Shein. Con penetranti campagne sui social media pubblicizzano ad esempio jeans a soli 14 franchi. Le aziende ultra fast fashion possono praticare prezzi inferiori alle tradizionali fast fashion come H&M e Zara, in quanto non dispongono di negozi fisici e l’intera rete della catena di approvvigionamento è in Cina. Il loro successo è evidente: le stime indicano che l’anno scorso Shein, società non quotata in borsa, ha registrato un fatturato di 23 miliardi di dollari, una crescita di nientemeno che il 43% rispetto all’anno precedente. L’app di Shein è stata scaricata più di 200 milioni di volte quest’anno. Sono dimensioni che altre piattaforme di moda possono solo sognare.

Il modello di business del fast fashion e dell’ultra fast fashion comporta costi incredibilmente elevati per l’ambiente e la società. Oltre alla produzione ad alta intensità di risorse, molti capi finiscono nella spazzatura nel giro di poco tempo per lo loro scarsa qualità. Il cittadino europeo medio butta via circa 12 kg di vestiti all’anno. Il più delle volte questi capi finiscono in montagne di rifiuti in Paesi in via di sviluppo. Gli indumenti fast fashion sono realizzati principalmente in fibre sintetiche, sono spesso di qualità scadente e difficilmente riciclabili o riutilizzabili. Anche le cattive condizioni di lavoro nella produzione sono oggetto di ripetute critiche. I dipendenti della Shein lavorano in media 57,6 ore alla settimana. Resta incerta la sicurezza sul posto di lavoro. Si parla ad esempio della mancanza di protezione antincendio e di uscite di emergenza bloccate. Molti dipendenti non hanno nemmeno sottoscritto un regolare contratto di lavoro.

Sempre più criticato il modello di business del fast fashion

Sempre più voci si alzano contro il fast fashion. La crescente consapevolezza ambientale della società e gli ambiziosi obiettivi climatici dei governi stanno mettendo sotto pressione l’industria della moda. Negli ultimi anni, i marchi fast fashion hanno creato con maggiore frequenza collezioni eco e socio-compatibili. Purtroppo, come in altri settori, anche in quello tessile c’è il rischio del greenwashing. Il più delle volte queste collezioni eco vengono commercializzate come più sostenibili di quanto non siano in realtà.

È impossibile cambiare il modello di business del fast fashion dall’oggi al domani. La politica può promuovere l’economia circolare dell’industria tessile con leggi come ad esempio il Green Deal europeo e garantire che i prodotti tessili vengano riutilizzati e riciclati. Ma nelle menti dei consumatori deve avvenire una grande svolta. Dobbiamo renderci conto che il modello di business del fast fashion è incompatibile con l’obiettivo di un’economia più sostenibile. Invece di lasciarsi sedurre dalle promozioni di Shein e Temu, è più ragionevole acquistare meno abiti e di alta qualità che si possano abbinare bene.

Altre possibili modi di ridurre l’impatto ambientale dell’abbigliamento sono acquistare in negozi di abbigliamento di seconda mano, noleggiare ogni tanto un capo d’abbigliamento o acquistare in modo mirato abiti di marchi di moda sostenibili. Un esempio positivo è quello del produttore americano di abbigliamento outdoor Patagonia, che punta sull’economia circolare. L’azienda seleziona le materie prime in modo tale che i prodotti durino il più a lungo possibile e possano essere rivenduti. È anche possibile far riparare i vestiti danneggiati. Ma questi marchi di abbigliamento sostenibili richiedono talvolta una maggiore disponibilità al pagamento e un budget finanziario più elevato per l’acquisto di capi.

Anche la defunta icona della moda Coco Chanel non sarebbe stata probabilmente un’appassionata del fast fashion. Un giorno disse infatti: «La moda passa, lo stile resta». Secondo Coco, non abbiamo certo bisogno di un armadio sovraccarico.

Avvertenze legali

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione della Banca Migros SA si limitano a scopi pubblicitari e informativi ai sensi dell’art. 68 della Legge sui servizi finanziari. Non sono il risultato di un’analisi finanziaria (indipendente). Le informazioni ivi contenute non costituiscono né un invito né un’offerta né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti di investimento o a effettuare determinate transazioni o a concludere qualsiasi altro atto legale, bensì hanno carattere unicamente descrittivo e informativo. Le informazioni non costituiscono né un annuncio di quotazione né un foglio informativo di base né un opuscolo. In particolare, non costituiscono alcuna raccomandazione personale o consulenza in investimenti. Le informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento né del portafoglio esistente né della propensione al rischio né della capacità di rischio né della situazione finanziaria né di altre esigenze particolari del destinatario o della destinataria. La/Il destinataria/o è espressamente invitata/o a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento basandosi su indagini individuali, compreso lo studio dei fogli informativi di base e dei prospetti giuridicamente vincolanti, o sulle informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza in investimenti. La documentazione giuridicamente vincolante dei prodotti, se richiesta e fornita dall’emittente, è consultabile sulla pagina web bancamigros.ch/fib-it. Il contenuto di questa pubblicazione potrebbe essere stato interamente o parzialmente creato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nell’impiego dell’intelligenza artificiale, la Banca Migros SA utilizza tecnologie selezionate e non pubblica contenuti generati meccanicamente senza verifica umana. Indipendentemente dal fatto che le presenti informazioni siano state create con o senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale, la Banca Migros SA non fornisce alcuna garanzia in merito alla loro esattezza o completezza e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura che potrebbero derivare dalle presenti informazioni. Le informazioni qui riportate rappresentano esclusivamente un’istantanea della situazione al momento della stampa; non sono previsti aggiornamenti automatici regolari.