Die Industriepolitik erlebt eine Renaissance. Viele Volkswirtschaften überbieten sich in Subventionen und Förderungen, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Die Schweiz bildet hier eine Ausnahme und verfolgt einen liberaleren Ansatz.

Sie können diesen Blickpunkt nicht nur lesen, sondern auch hören:

In den letzten Jahren kam die Industriepolitik wieder in Mode: Sowohl die USA als auch die Europäische Union (EU) lancierten umfassende industriepolitische Initiativen mit dem Ziel, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, die Handelsabhängigkeiten zu reduzieren und den Wettbewerb zu stärken. Somit greift die öffentliche Hand in die Wirtschaft ein, um durch Subventionen und Steuererleichterungen in als strategisch relevant erachteten Wirtschaftszweigen höhere Ziele zu verfolgen. Die Förderung von spezifischen Branchen, Produkten oder Zukunftstechnologien wird «vertikale Industriepolitik» genannt und kann Nebenwirkungen auslösen, wie eine Verzerrung des Wettbewerbs oder die Entstehung falscher Anreize und ineffizienter Ressourcenallokationen. Nicht zuletzt stellen industriepolitische Massnahmen ein Marktrisiko nicht nur für Unternehmen dar, die in anderen nicht geförderten Wirtschaftszweigen tätig sind, sondern auch für die Unternehmen aus anderen Ländern, die nicht von der direkten Unterstützung profitieren können.

Ein zweifaches Ziel

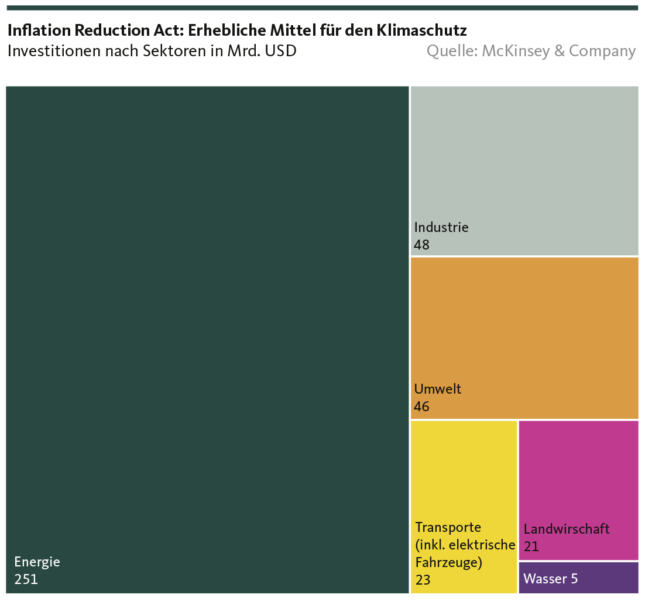

Mit der Verabschiedung der zwei milliardenschweren Pakete Inflation Reduction Act (IRA) und Chips and Science Act im August 2022 verfolgt der US-Präsident Joe Biden sowohl ökologische als auch geopolitische Ziele. Insgesamt werden für Forschungsprojekte und Produktionsvorhaben im Rahmen der Energiewende während eines Jahrzehntes über 1000 Milliarden Dollar in Form von direkten Subventionen oder Steuergutschriften zur Verfügung gestellt.

Das erste Gesetz mit dem Kürzel IRA umfasst unter dem Ziel der Inflationsreduktion verschiedenste Massnahmen: ein Sozialpaket zur Gesundheitsvorsorge, das u.a. den Preis für verschreibungspflichtige Medikamente begrenzt, die gezielte Förderung der inländischen Produktion von Batterietechnik für Elektromobilität sowie weitere Massnahmen zur Mitigation des Klimawandels, wie beispielsweise die Schaffung einer «grünen» Bank zur Mitfinanzierung von Projekten, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft anstreben.

Das zweite Gesetz beschäftigt sich mit der Schaffung von Anreizen für die Produktion von Halbleitern in den USA. Halbleiter sind in vielen elektronischen Produkten unerlässlich und werden auch bei der Herstellung von Solarzellen verwendet. Die weltweite Produktion wird von Unternehmen aus dem Fernen Osten (Taiwan, Südkorea und Japan) und den USA dominiert. Eingeführt wurde das Förderungspaket als Reaktion auf den weltweiten Mangel der strategisch hochrelevanten Halbleiter, mit dem sich die Weltwirtschaft in den Pandemiejahren auseinandersetzen musste.

Neben der Förderung der Energiewende gab es politische Gründe für diese Renaissance der amerikanischen Industriepolitik. Die US-Regierung will ihre Abhängigkeit vom Ausland und insbesondere von China in einem hochstrategischen Bereich wie die Energieversorgung reduzieren. Dies auch vor dem Hintergrund eines drastisch verschärften Handelskonflikts zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften: Zuletzt wurde China vorgeworfen, die internationalen Märkte mit künstlich durch hohe Subventionen verbilligten Erzeugnissen zu fluten. Darauf reagierte die US-Regierung mit der massiven Erhöhung der Einfuhrzölle für Elektroautos, Halbleiter und Solarzellen.

Die Europäische Union schaut nicht zu…

Als Reaktion auf die amerikanische Förderung der Halbleiterindustrie beschloss die Europäische Kommission 2023 ein ähnliches, aber mit deutlich geringerem Budget ausgestattetes Massnahmenpaket zur Unterstützung der Produktion in EU-Staaten. Das bildet eine Ergänzung zum kurz vor der Corona-Pandemie eingeführten European Green Deal, der zentraler Bestandteil der Klimapolitik ist und durch Regulierungen und Subventionen bis 2050 eine deutliche Reduzierung der Netto-Emissionen von Treibhausgasen anstrebt.

Zur konkreten Umsetzung des Green Deals verabschiedete die Europäische Kommission im Februar letzten Jahres den Green Deal Industrial Plan – sozusagen ein Pendant zum amerikanischen IRA. Im Gegensatz zu den USA ist der Prozess aber viel umständlicher, da Widerstände und Finanzierungszweifel zwischen EU-Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden müssen.

… während die Schweiz ihren Weg geht

Die Schweiz beteiligt sich nicht an diesem Wettstreit um eine umfassendere Industriepolitik. In einer vor Kurzem veröffentlichen Stellungnahme erkennt der Bundesrat, dass gewisse Massnahmen für Schweizer Unternehmen aufgrund der angestiegenen Wettbewerbsverzerrungen und des Protektionismus problematisch sein können. So könne es vorkommen, dass international tätige Unternehmen ihre Produktionsstandorte in Länder verlagern, in denen es eine staatliche Unterstützung vorhanden ist.

Basierend auf einer Unternehmensumfrage und quantitativen Schätzungen kommt der Bundesrat aber zum Schluss, dass die negativen Auswirkungen der ausländischen Industriepolitik begrenzt seien und neue Absatzmärke für einheimische Unternehmen entstehen könnten. Anstatt einer vertikalen, wettbewerbsverzerrenden Industriepolitik bevorzugt der Bundesrat für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz einen horizontalen Ansatz, der die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für alle Unternehmen vorsieht und Branchen sowie Zukunftstechnologien neutral fördert, dies mit dem obersten Ziel, die Attraktivität des Produktionsstandorts Schweiz in einem dynamischen Umfeld aufrechtzuhalten. Die Prioritäten werden in der wirtschaftspolitischen Agenda des Bundesrats für die laufende Legislatur festgesetzt und bestehen aus sechs übergeordneten Herausforderungen. Dazu zählen strukturelle Veränderungen wie eine sichere, kostengünstige und zunehmend dekarbonisierte Stromversorgung, eine bessere Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, eine innovationsfreundlichere Gesetzgebung und einen ausgebauten Zugang zu ausländischen Märkten.

Disclaimer

Die in dieser Publikation der Migros Bank AG enthaltenen Informationen dienen zu Werbe- und Informationszwecken gemäss Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes. Sie sind nicht das Ergebnis einer (unabhängigen) Finanzanalyse. Die darin enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf und Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Durchführung bestimmter Transaktionen oder zum Abschluss eines anderen Rechtsgeschäftes, sondern haben ausschliesslich beschreibenden, informativen Charakter. Die Informationen stellen weder ein Kotierungsinserat, ein Basisinformationsblatt noch einen Prospekt dar. Insbesondere stellen sie keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen weder Anlageziele, das bestehende Portfolio noch die Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit oder finanzielle Situation oder andere besondere Bedürfnisse des Empfängers. Der Empfänger ist ausdrücklich aufgerufen, seine allfälligen Anlageentscheide aufgrund eigener Abklärungen inklusive Studium der rechtsverbindlichen Basisinformationsblätter und Prospekte oder auf der Informationsbasis einer Anlageberatung zu treffen. Die rechtsverbindlichen Produktdokumentationen sind, sofern diese vorgeschrieben und vom Emittenten bereitgestellt wurden, über migrosbank.ch/bib erhältlich. Der Inhalt dieser Publikation wurde möglicherweise ganz oder teilweise mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Die Migros Bank AG verwendet beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ausgewählte Technologien und veröffentlicht keine maschinell generierten Inhalte ohne menschliche Überprüfung. Unabhängig davon, ob die vorliegenden Informationen mit oder ohne Unterstützung durch künstliche Intelligenz erstellt wurden, übernimmt die Migros Bank AG keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der vorliegenden Informationen und lehnt jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, welche im Zusammenhang mit diesen Informationen entstehen könnten. Die vorliegenden Informationen stellen lediglich eine Momentaufnahme im aufgedruckten Zeitpunkt dar; es erfolgen keine automatischen, regelmässigen Anpassungen.