Forsch vorangetriebene Klimaschutzprogramme treiben zuweilen seltsame Blüten. Exemplarisch zeigt sich dies bei der Elektrizitätsinfrastruktur. Das Problem geht aber über die Energieversorgung hinaus. Zu starre Vorgaben drohen die Wirtschaft abzuhängen und planwirtschaftliche Tendenzen zu verstärken.

Sie können diesen Blickpunkt nicht nur lesen, sondern auch hören:

Kennen Sie den Begriff «Dunkelflaute»? Dieser bezeichnet so etwas wie das Schreckensszenario im Zusammenhang mit der Energiewende. Gemeint ist damit, wenn für längere Zeit grossflächig weder die Sonne scheint noch Wind weht. Das heisst, dass sowohl die Windparks als auch die Solaranlagen keine Energie liefern. Wenn aus anderen Regionen nicht genügend elektrische Energie zugeführt werden kann und/oder nicht mehr ausreichend Reservekapazität konventioneller Kraftwerke bereitstehen, wird dies zum gravierenden Problem. Denn Privathaushalte und Industrie benötigen weiterhin Strom, bloss ist dieser nicht verfügbar. Die Dunkelflaute wird zur Dunkelheit in der Stube und zur Flaute bei den Unternehmen.

Windige Sonnentage sind perfekt. Oder?

In der energiewirtschaftlichen Praxis ist die Dunkelflaute und deren Bedeutung mit reichlich Komplexität behaftet. Das beginnt bereits bei der Festlegung einer allgemein anerkannten Definition, geht über die Frage der korrekten Messung bis hin zur Berücksichtigung von Speicherentleerung und Umwandlungsverlusten. Dennoch scheint intuitiv einleuchtend zu sein: Fusst ein Energiegewinnungssystem auf Windkraft und Sonnenstrahlen, ist eine länger anhaltende Windstille bei gleichzeitig ausbleibendem Sonnenlicht alles andere als optimal. Die perfekten Bedingungen wären vielmehr ein konstanter Wind bei maximal möglichen Sonnenstunden. Oder doch nicht?

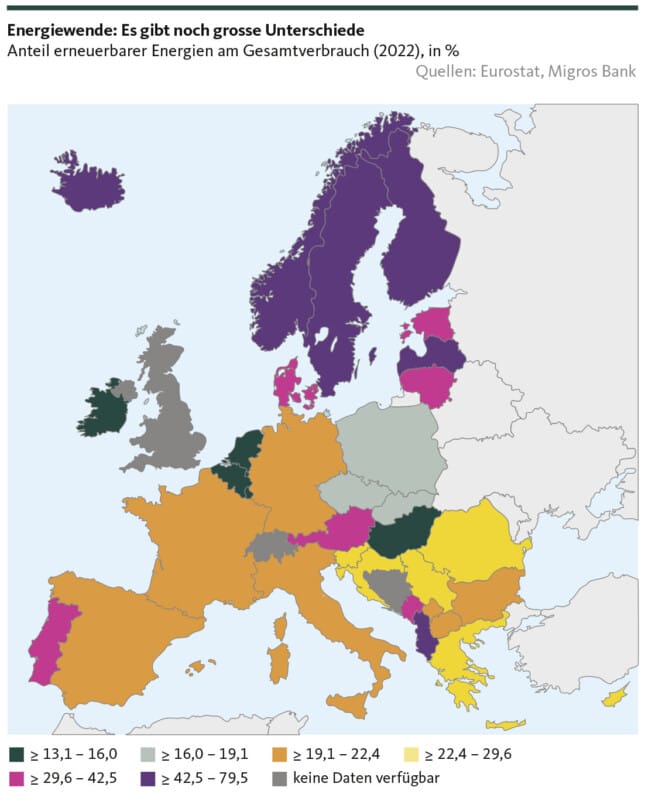

Der Blick nach Griechenland lässt Zweifel daran aufkommen. Sozusagen im Schatten der oftmals ebenso hochgesteckten wie vollmundig angekündigten «Green Energy»-Ziele anderer Länder haben sich die Griechen zu einer Art Musterknabe in Sache Energiewende gemausert. Gemessen am Anteil erneuerbarer Energie an der Gesamtnachfrage belegt Griechenland zwar nur einen Platz im europäischen Mittelfeld (siehe Grafik). Dem Land gelingt aber etwas, was bislang nur wenige schaffen: Seit letztem Sommer gibt es immer wieder Tage, an denen der komplette (!) Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Was im Sinne des Klimaschutzes erfreulich ist, wird aus Sicht der Netzstabilität zunehmend zum Problem. Denn durch den massiven Zubau der letzten Jahre kommt es immer häufiger vor, dass die Windkraftturbinen und Solaranlagen mehr Strom produzieren, als nachgefragt wird. Das führt zu gefährlichen Netzinstabilitäten, die im schlimmsten Fall – und hier trifft sich die Dunkelflaute mit den windigen Sonnentagen – zum grossflächigen Blackout führen. Um dies zu verhindern, sah sich die griechische Netzbetreiberin IPTO während des orthodoxen Osterfestes (erste Maiwoche) gezwungen, alle Solar- und Windanlagen für mehrere Stunden vom Netz zu nehmen. Was natürlich nicht im Interesse derer Betreiber ist. Athen plant nun Massnahmen, um die Stromnachfrage zwischen Tag und Nacht zu glätten. Im besten Fall kann mittels preislicher Anreize der Verbrauch in der Nacht gesenkt und jener während des Tages gesteigert werden.

Die Wirtschaft muss Schritt halten können

Der Fall Griechenland zeigt exemplarisch ein Problem bei der derzeitigen Energiewendeumsetzung, die weit über die Asynchronität von Angebot und Nachfrage hinausgeht. Bei der Verfolgung des ehrgeizigen Ziels, Europa bis 2050 komplett klimaneutral zu machen, versucht die Politik Vorgaben durchzupeitschen, die tatsächliche Realitäten ignorieren. Diese können technischer Natur sein, wie eben die Stromnetzinfrastruktur, die für eine dezentrale Einspeisung schlicht noch nicht ausgelegt ist. Die Schwierigkeiten sind insofern aber auch wirtschaftlicher Natur, als dass sich Unternehmen und Konsumenten vom Dekarbonisierungs-Express regelrecht überrollt und ins Hintertreffen gedrängt fühlen. Ob Automobilindustrie, Luftfahrtbranche, Logistikunternehmen oder Chemiewerke: Der Unmut in der Industrie über die einengenden Vorschriften wächst, und die Klagen werden gerade im Vorfeld der Europawahl lauter und fordernder.

Dies scheint auch in Brüssel zusehends Gehör zu finden. So urteilte der EU-Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht, dass die Klimaschutzambitionen keinesfalls die industrielle Souveränität Europas untergraben dürfe. So trivial das klingen mag – man kann sich dessen gar nicht genug bewusst sein. Denn eine Klimaschutzpolitik, welche die Wirtschaft mit starren und teilweise unrealistischen Vorschriften in ein luftabschnürendes Korsett zwängt, erzeugt vor allem Widerstand und lässt die Unterstützung für die grüne Transformation erodieren.

Ja nicht zu viel Dirigismus!

Mehr noch: Von oben diktierten Vorgaben, die gesamtwirtschaftliche Realitäten und Bedürfnisse ausblenden, haften etwas planwirtschaftliches an. Die Geschichte ist aber voll von mahnenden Beispielen, bei denen eine zentral durch staatliche (oder überstaatliche) Institutionen geplante und gelenkte Wirtschaftsaktivität zum Scheitern verurteilt war. Denn ohne den Mechanismus von Angebot und Nachfrage, ohne die freie Preisfindung und ohne den Wettbewerb zwischen den Markteilnehmenden fehlen unabdingbare Voraussetzungen zur effizienten Ressourcenverteilung. Fehlallokation und Ineffizienzen sind die unausweichlichen Folgen – siehe abgeschaltete Windkraft- und Solaranlagen.

Klimaschutzmassnahmen sind zweifelsohne richtig und wichtig. Insbesondere die EU tut aber gut daran, bei der Umsetzung ihres «Green Deal» mehr auf unternehmerische Gegebenheiten zu achten und eine wirtschaftsfreundlichere Ausgestaltung anzustreben. Sonst gehören Dunkelflauten irgendwann zu den geringeren Problemen.

Disclaimer

Die in dieser Publikation der Migros Bank AG enthaltenen Informationen dienen zu Werbe- und Informationszwecken gemäss Art. 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes. Sie sind nicht das Ergebnis einer (unabhängigen) Finanzanalyse. Die darin enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf und Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Durchführung bestimmter Transaktionen oder zum Abschluss eines anderen Rechtsgeschäftes, sondern haben ausschliesslich beschreibenden, informativen Charakter. Die Informationen stellen weder ein Kotierungsinserat, ein Basisinformationsblatt noch einen Prospekt dar. Insbesondere stellen sie keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar. Sie berücksichtigen weder Anlageziele, das bestehende Portfolio noch die Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit oder finanzielle Situation oder andere besondere Bedürfnisse des Empfängers. Der Empfänger ist ausdrücklich aufgerufen, seine allfälligen Anlageentscheide auf Grund eigener Abklärungen inklusive Studium der rechtsverbindlichen Basisinformationsblätter und Prospekte oder auf der Informationsbasis einer Anlageberatung zu treffen. Die rechtsverbindlichen Produktdokumentationen sind, sofern diese vorgeschrieben und vom Emittenten bereitgestellt wurden, über migrosbank.ch/bib erhältlich. Die Migros Bank übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit bzw. die Vollständigkeit der vorliegenden Informationen und lehnt jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, welche durch den Gebrauch dieser Information entstehen könnten. Die vorliegenden Informationen stellen lediglich eine Momentaufnahme im aufgedruckten Zeitpunkt dar; es erfolgen keine automatischen, regelmässigen Anpassungen.