La lutte acharnée contre le changement climatique produit parfois de curieux résultats. L’infrastructure électrique en est un exemple. Mais l’approvisionnement en énergie n’est pas le seul problème. Des directives trop rigides risquent de freiner l’économie et de renforcer des tendances qui tiennent de l’économie planifiée.

Connaissez-vous le terme allemand «Dunkelflaute»? Composé de l’adjectif «dunkel» (obscur) et du nom «Flaute» (calme plat), il désigne une sorte de scénario catastrophe lié à la transition énergétique, une longue période sans ensoleillement ni vent sur des zones étendues. Une période, par conséquent, où les parcs éoliens et photovoltaïques ne produisent aucune énergie. Si l’on ne dispose pas d’une quantité suffisante d’électricité provenant d’autres régions et/ou si la capacité de réserve des centrales conventionnelles ne suffit pas, le problème devient grave. Car les ménages privés et l’industrie ont toujours besoin d’électricité, et celle-ci n’est plus disponible. Le Dunkelflaute crée alors l’obscurité dans les maisons et le calme plat dans les entreprises.

Les jours de soleil sont parfaits, n’est-ce pas?

Dans la pratique de l’économie énergétique, le Dunkelflaute et sa signification ont de complexes ramifications. Cela commence par l’établissement d’une définition acceptée par tous, passe par la question de la mesure correcte, et va jusqu’à la prise en compte de l’épuisement des stockages et des pertes de conversion. Intuitivement, on devine de manière évidente que si un système de production d’énergie repose sur l’éolien et le solaire, une longue absence de vent associée à un manque d’ensoleillement est loin d’être optimale. Dans l’idéal, il faudrait au contraire un vent constant avec un maximum d’heures d’ensoleillement. Mais en sommes-nous bien sûrs?

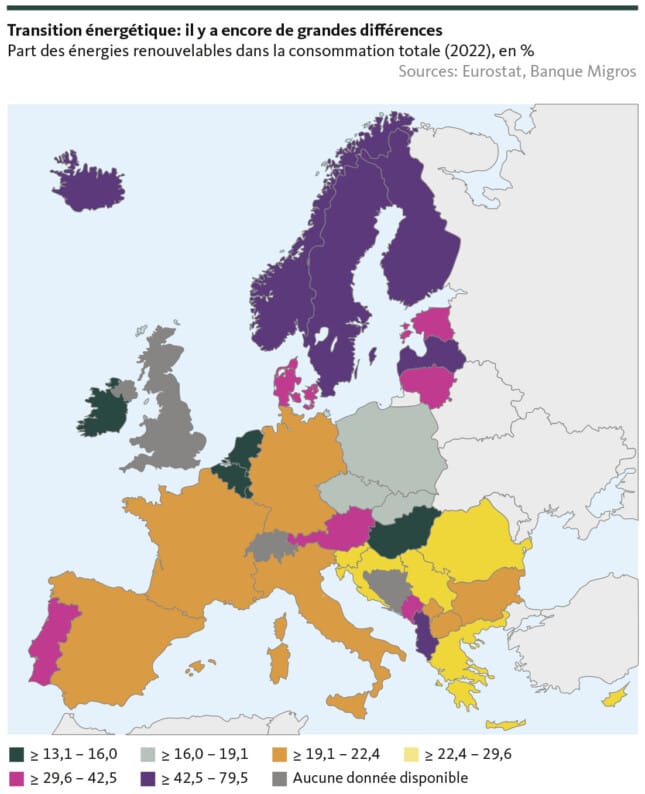

Ce qui s’est passé en Grèce jette le doute. Dans l’ombre des objectifs de l’«énergie verte» souvent aussi ambitieux que pompeusement annoncés dans d’autres pays, les Grecs sont devenus une sorte de modèle en matière de transition énergétique. La Grèce se situe certes dans la moyenne européenne en termes de part des énergies renouvelables dans la demande totale (voir graphique), mais elle réussit quelque chose que peu de pays ont accompli jusqu’à présent: depuis l’été dernier, régulièrement, l’ensemble des besoins en électricité (!) est entièrement couvert par des énergies renouvelables.

Ce qui est réjouissant pour la protection du climat devient de plus en plus un problème pour la stabilité du réseau. En effet, grâce au développement massif des capacités ces dernières années, il arrive de plus en plus souvent que les turbines éoliennes et les installations solaires produisent plus d’électricité que la demande. Cela conduit à de dangereuses instabilités sur le réseau, ce qui, dans le pire des cas – et même les jours ensoleillés et venteux – peut provoquer une panne d’électricité à grande échelle. Pour éviter cela, l’opérateur de réseau grec IPTO s’est vu contraint de déconnecter pendant plusieurs heures toutes les centrales solaires et éoliennes pendant la fête orthodoxe de Pâques (première semaine de mai). Ce qui, bien sûr, n’était pas dans l’intérêt de leurs exploitants. Athènes prévoit maintenant de prendre des mesures pour lisser la demande d’électricité entre le jour et la nuit. Dans le meilleur des cas, des incitations tarifaires permettent de réduire la consommation pendant la nuit et de l’augmenter pendant la journée.

L’économie doit pouvoir suivre le rythme

Le cas de la Grèce illustre un problème dans la mise en œuvre actuelle de la transition énergétique qui va bien au-delà de l’asynchronisme entre l’offre et la demande. En poursuivant l’objectif ambitieux de rendre l’Europe climatiquement neutre d’ici à 2050, les responsables politiques tentent d’imposer des objectifs qui font fi des réalités. Ces réalités peuvent être de nature technique, notamment l’infrastructure du réseau électrique, qui n’est tout simplement pas encore conçue pour une alimentation décentralisée. Mais les difficultés sont également de nature économique dans la mesure où les entreprises et les consommateurs se sentent complètement dépassés par le rythme forcé de la décarbonation. Qu’il s’agisse du secteur de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique ou de la chimie, la grogne monte dans l’industrie face aux règles restrictives, et les plaintes se font plus fortes et plus pressantes à l’approche des élections européennes.

Cette grogne semble de plus en plus trouver un écho à Bruxelles. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes de l’UE a estimé que les ambitions en matière de changement climatique ne devaient en aucun cas entraver la souveraineté industrielle de l’Europe. Aussi trivial que cela puisse paraître, on ne peut jamais en être assez conscient. En effet, une politique climatique qui enferme l’économie dans un corset de règles rigides et parfois irréalistes engendre avant tout de l’opposition et érode le soutien à la transformation verte.

Oui, pas trop de dirigisme!

Qui plus est, les objectifs imposés d’en haut, qui font fi des réalités et des besoins macroéconomiques, tiennent de l’économie planifiée. Mais l’histoire nous met en garde avec de nombreux exemples où une activité économique planifiée et centralisée par des institutions étatiques (ou supranationales) a été vouée à l’échec. En effet, sans le mécanisme de l’offre et de la demande, sans la libre fixation des prix et sans la concurrence entre les acteurs du marché, il manque les conditions indispensables à une répartition efficace des ressources. Mauvaise allocation et inefficacités en sont les conséquences inévitables – l’arrêt des installations éoliennes et solaires en est un exemple.

Prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique est sans aucun doute justifié et important. Mais l’UE en particulier ferait bien de tenir davantage compte des réalités entrepreneuriales dans la mise en œuvre de son «Green Deal» et de rechercher une organisation plus favorable à l’économie. Sinon, les Dunkelflauten ne seront plus son problème principal.

Disclaimer

Les informations contenues dans la présente publication de la Banque Migros SA servent à des fins publicitaires et d’information conformément à l’art. 68 de la loi sur les services financiers. Elles ne sont pas le résultat d’une analyse financière (indépendante). Elles ne peuvent en aucune façon être interprétées comme une incitation, une offre ou une recommandation portant sur l’achat et la vente d’instruments de placement, sur la réalisation de transactions particulières ou sur la conclusion de tout autre acte juridique, mais sont données uniquement à titre descriptif et informatif. Ces informations ne constituent ni une annonce de cotation, ni une feuille d’information de base, ni un prospectus. En particulier, elles ne constituent ni une recommandation personnelle ni un conseil en placement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs de placement, du portefeuille existant, de la propension au risque, de la capacité de risque ni de la situation financière ou d’autres besoins particuliers du ou de la destinataire. Le ou la destinataire est expressément invité(e) à prendre ses éventuelles décisions de placement sur la base de ses propres clarifications, y compris l’étude des feuilles d’information de base et prospectus juridiquement contraignants, ou sur la base des informations fournies dans le cadre d’un conseil en placement. Les documents juridiquement contraignants sont disponibles sur banquemigros.ch/fib, pour autant qu’ils soient obligatoires et fournis par l’émetteur. Le contenu de la présente publication peut avoir été créé, en tout ou en partie, à l’aide de l’intelligence artificielle. Lorsqu’elle fait appel à l’intelligence artificielle, la Banque Migros SA applique des technologies choisies et ne publie aucun contenu généré automatiquement sans vérification humaine. Indépendamment du fait que les présentes informations aient été créées avec ou sans le soutien de l’intelligence artificielle, la Banque Migros SA n’en garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages éventuels de quelque nature que ce soit pouvant résulter de ces informations. Les présentes informations constituent seulement un instantané de la situation à la date d’impression et ne sont pas automatiquement revues à intervalles réguliers.